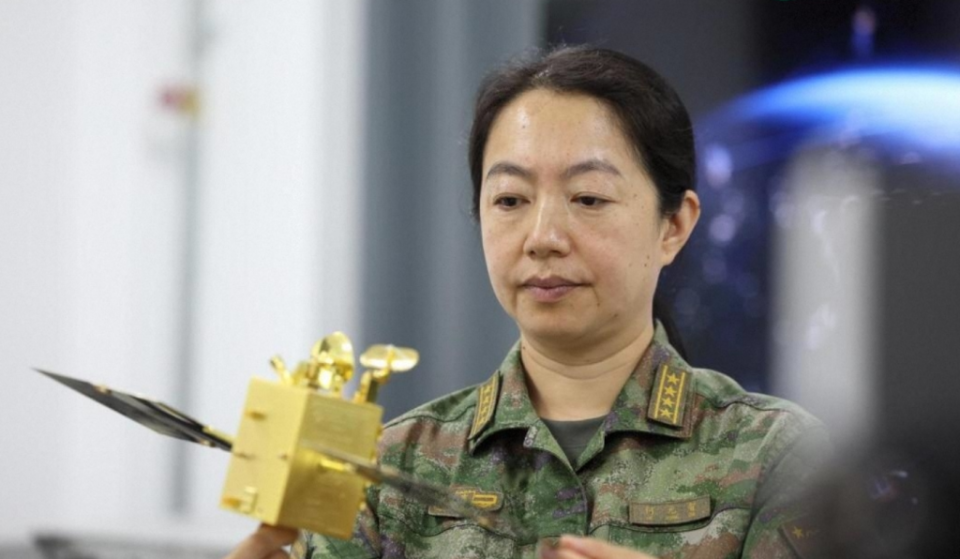

11月21日,2025年两院院士增选结果揭晓的那天,解放军信息支援部队的女科学家何元智,成了信息技术科学部名单里最“有故事”的名字——这个被称为“最美新时代革命军人”的女大校,把30年的时光,都“写”进了卫星通信的苍穹里。

从“博士服务员”到“追星总师”:她的科研起点,是“弯着腰学”何元智的“拼”,早在上世纪90年代刚进研究所时就藏不住。那会她刚毕业,看着实验室里的大型号、大系统,像台“刚更新系统的电脑”,卯着劲想吸收每一点新知识。只要有研讨会,她就主动申请做会务:端茶、记笔记、凑在前辈身边问问题,老领导笑着调侃:“你这个博士还来给我们当‘服务员’啊?”她倒乐:“能听见专家聊前沿技术,能摸清楚项目从0到1的流程,这‘服务员’当得值!”

这份“厚脸皮”的学习劲,让她在27岁就拿到了人生第一个“主角剧本”——主动请缨主导预研项目。为了做调研,她跑遍全国12家企业、高校,跟团队熬了3个月写报告,最后拿出的框架方案,让前辈拍着她肩膀说:“这丫头,把‘纸上谈兵’变成了‘真刀’。”从那以后,一个个项目“找”上门:调试系统连轴转3天,在边远地区测设备待4个月,她的“升级打怪”之路,越走越扎实。

100米外的街道她很少逛:“追星的人,眼里只有苍穹”研究所门口100米,就是条摆满小吃和便利店的热闹街道,可何元智的学生说:“老师很少去那。”她的时间像上了“科研闹钟”:要么在实验室比对数据,要么去一线调试设备,要么给学生讲卫星通信的“底层逻辑”。汶川地震那年,看着地面通信瘫痪时卫星信号成了“救命线”,她一宿没睡:“要是我们有自己的自主系统,是不是能更快接住那些求救电话?”

从那以后,“极端环境测试”成了她的“必修课”:在戈壁滩测设备抗风性,在高原上测信号稳定性,别人眼里的“苦”,她当成了“给卫星‘打补丁’”。有次调试到凌晨3点,学生劝她歇会,她指着电脑上的波形图笑:“你看这信号,像不像星星在跟我们打招呼?”

“最美”的答案,写在苍穹里今年7月,何元智当选“最美新时代革命军人”时,记者问她“最美是什么”,她没讲大道理,指着办公室墙上的卫星示意图说:“是我做的卫星在天上转,是灾难来临时,我们的信号能第一时间到。”11月当选中科院院士那天,她还在实验室改论文,学生发消息恭喜,她回:“明天早会,咱们接着聊下一代卫星的方案。”

在何元智的字典里,“追星”从来不是浪漫的比喻——是30年没停过的调研脚步,是把“自主可控”刻进每一套系统里的坚持,是看着中国卫星通信从“跟跑”到“领跑”时,眼里闪的光。她的院士证书上,写着“信息技术科学部”,可在更多人心里,她是那个“把论文写在苍穹上”的追星人——追的不是天上的星星,是中国卫星通信事业的“星辰大海”。

当我们谈论“最美”时,总想着要多华丽的辞藻,可何元智用30年证明:“最美”是把一件事做到极致的“笨劲”,是把个人的“小目标”,拼成国家的“大梦想”。就像她常说的:“卫星通信不是实验室里的公式,是能接住求救信号的温度,是能让中国‘自己说话’的底气——这,就是我追了一辈子的‘星’。”