11月20日的例行记者会上,一则关于中日互动的提问,把近期的中日关系话题再次拉到台前。有记者问,此前发言人曾说在G20期间没有会见日本的安排,但日方一再声称“对同中方对话接触持开放态度”,双方有没有可能在峰会期间接触?

“没有会见日方的安排,请日方自重。”发言人毛宁的回应简短有力,没有多余修饰。这句话里的“自重”二字,像一面镜子,照出了当前中日对话的核心矛盾——对话从不是“喊口号”,更不是单方面的“一厢情愿”。

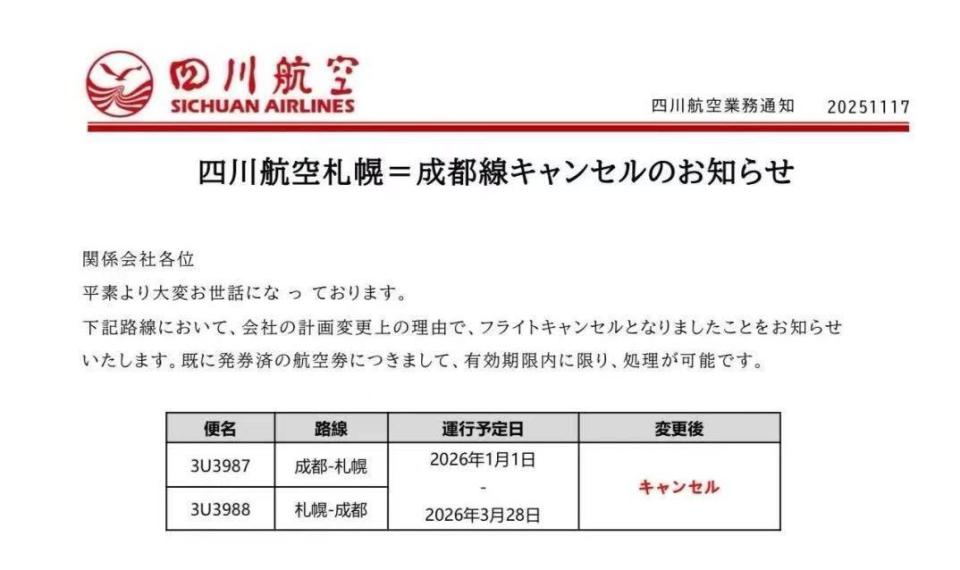

在此之前,日方确实多次对外释放“愿对话”的信号,但实际行动里的“诚意”却打了折扣:赖清德前不久晒出吃日料的照片,称是“支持日本”;日方在涉台问题上屡屡越界,被要求“收回错误言论”;就连原本计划本月召开的中日韩三方文化部长会议,也因日方不当行为被迫推迟。这些做法,显然和“想对话”的表态背道而驰。

消息出来后,网上的讨论分成了几派:有人拍着桌子说“中方这态度太解气,对话得有底线”;也有人翻出旧闻分析“不是不想谈,是谈的前提得摆正”;还有人冷静提醒“别被‘开放态度’迷惑,要看他们做了什么”。其实不管哪种声音,大家都认一个理:尊重是对话的地基,没有地基,再漂亮的“空中楼阁”也站不住脚。

想起之前提过的日本水产品问题——就算日方想让产品进中国市场,也得先解决“核污染水排海”的信任危机;现在谈对话,道理一模一样:想坐下来谈,得先把“尊重中国核心利益”落到实处。赖清德的“日料支持”、涉台的“错误言论”、文化会议的“临时推迟”,这些都是明摆着的“不尊重”,不解决这些,谈何对话?

最后再看毛宁的回应,“请日方自重”不是“拒人于千里”,而是给对话立了个“门槛”。G20是讨论全球议题的平台,不是日方“刷存在感”的舞台。如果日方真的想和中国对话,不妨先把“自重”二字刻进心里——管住嘴、收住手,用行动证明“想谈”不是说说而已。否则,再“开放”的态度,也不过是虚晃一枪的“话术”。

毕竟,外交场上的“对话”,从来都是“做出来的”,不是“喊出来的”。